左醫作為第四作戰區(涵蓋台南、高雄、屏東地區)之責任醫院,因應軍事戰略需求,積極發展潛水醫學與燒傷中心,不僅強化戰時醫療支援能力,亦在平時為國人提供高端醫療服務,並強化國家災害應變體系,實踐「軍民一體、資源共用」之政策目標。

展望未來,本院將持續精進醫療技術與管理效能,提升醫療品質與服務量能,秉持「健軍衛國」之精神,致力於守護地區國軍官兵及民眾之健康福祉。

3.1.1 潛水醫學

左營為我國海軍的重要基地,國軍左營總醫院的潛水醫學部最初為配合潛水(艦)部隊成軍而設立,旨在支援潛水相關任務,如水中攻擊、水中爆破、水中掃雷及水下救難等,這些任務均面臨減壓病(潛水夫病)、肺部過度擴張症候群及氣壓傷等風險。為此,本院於1976年設置全國唯一的模擬深海潛水訓練艙,成為國內潛水醫學與高壓氧治療的先驅。

左營為我國海軍的重要基地,國軍左營總醫院的潛水醫學部最初為配合潛水(艦)部隊成軍而設立,旨在支援潛水相關任務,如水中攻擊、水中爆破、水中掃雷及水下救難等,這些任務均面臨減壓病(潛水夫病)、肺部過度擴張症候群及氣壓傷等風險。為此,本院於1976年設置全國唯一的模擬深海潛水訓練艙,成為國內潛水醫學與高壓氧治療的先驅。

經過多年的發展,潛水醫學部於2005年由科擴編為部,服務對象從海軍潛水人員擴展至民間潛水員與一般高壓氧病患,並於2014年獲得SNQ國家品質標章認證,肯定其在潛水醫學與高壓氧治療領域的專業表現,續於2025年擴編為潛水生理訓練中心,旨於轉型為潛水醫療認證機構,充實飽和潛水訓練量能,拓展潛水潛醫專業領域。

本院將持續深耕潛水醫學與高壓氧治療領域,積極推動相關研究與應用發展,並提供高品質的臨床服務與專業教育訓練,致力成為國內潛水醫學與高壓氧治療之關鍵樞紐與示範基地。

為降低戰時非戰鬥性減員、維持部隊戰力,並在平時確保緊急救護的機動性,本院潛水醫學部團隊全年無休、24小時待命。本院配備全國最大的高壓氧治療艙(多人治療艙),具備其他醫療院所高壓氧艙所無的「子母艙結合,緊急後送」功能。此系統可透過軍艦上的減壓子艙,將傷患經由陸、海、空運送至本院,與治療母艙結合,為嚴重減壓症患者提供即時且持續的治療。

深海潛水訓練艙

深海潛水訓練艙 高壓艙面板操作

高壓艙面板操作飽和潛水

因應國防自主政策「國艦國造」計畫的持續推動,為同步強化潛艦部隊與水下作業大隊戰力及其後勤支援體系,國防部軍醫局特別挹注資源於本院興建潛水生理訓練中心大樓,並於2024年正式落成啟用。該中心引進全國首座飽和潛水訓練艙及腦斷層掃描儀等30項高端設備,標誌我國邁入本土自主飽和潛水訓練的新里程碑,進一步擴充海軍水下作戰與救援之整體能量。

飽和潛水是一項專為長時間深海作業所設計的關鍵技術。其原理係透過吸入氦氧混合氣體,使潛水員體內各組織與體液中的惰性氣體達到完全飽和,以有效抵抗深海高壓環境。同時結合加壓生活艙與潛水鐘裝置,潛水員可在水下連續作業數十天,確保長時間任務的安全與效率。該技術已廣泛應用於失事潛艇救援、海底工程、水下資源探勘與海洋科學考察等軍事與民用領域,為深海任務提供穩定可靠的技術支援。

長期潛水研究

隨著左醫完成飽和潛水訓練艙建置,臺灣已具備國際級的自主訓練能量,顯著提升潛水員的耐壓適應力與任務執行效能,進一步強化我國海軍水下作戰實力與民間海事產業之競爭優勢。相較於傳統深海潛水需於每次潛水後執行階段性減壓,飽和潛水僅需在任務結束時進行一次長時間減壓(可能需時數日),不僅大幅簡化操作流程與減壓頻率,亦有效降低潛水員罹患減壓病之風險。

配合潛水生理訓練中心大樓正式啟用,潛水醫學部同步展開「飽和潛水醫學」及「長期潛水型態對潛水人員生理影響」等研究計畫,透過累積多年潛水員體檢數據進行長期追蹤分析,探討潛水員長期處於異常壓力環境下的生理變化,進行潛在職業病研究並建構早期預警系統。研究成果將有助於修訂潛水人員體格檢查標準,提供更科學且符合實務的健康管理依據。

異常氣壓工作者的醫療後盾

本院作為國軍潛水人員於各類軍事演訓期間的重要醫療後援單位,曾支援華航空難黑盒子打撈任務、鯉魚潭水閘門開啟作業等關鍵行動,累計診治之潛水伕病個案數為全國之最。此外,亦為全國高壓氧專科醫師與技術員之主要培訓基地。院內醫師長年深耕臨床實務與學術研究,已累積多篇潛水醫學相關發表,並持續精進對潛水傷害的診斷與治療能力,在海洋活動頻繁的台灣,潛水醫學部扮演著不可或缺的重要角色。

為推廣潛水安全與預防潛水職業傷害,本部積極主動深入澎湖等離島地區,並與港務局、屏東海生館等單位合作辦理宣導活動,定期發送健康提醒單張,呼籲潛水人員進行健康檢查並建立正確安全潛水觀念。同時亦支援異常氣壓作業場所之職業病防治工作,如高雄捷運地下工程人員試壓體檢及減壓病治療等,持續以專業守護海洋相關從業人員之健康與安全。

潛水生理訓練中心大樓

潛水生理訓練中心大樓 飽和潛水訓練艙

飽和潛水訓練艙3.1.2 燒傷中心

南台灣燒傷重症的首選治療單位

燒傷中心自2017年即獲頒SNQ國家品質標章認證,成立以來歷經多次軟硬體設備更新與空間整建,致力於提供燒傷病患舒適、安全且高品質的治療與照護環境。中心持續與國內外專業機構合作,長期與美國北卡羅萊納州Jacee Burn Center締結為姊妹燒傷中心,並每年與中華民國兒童燙傷基金會及北、中、南三家燒傷專責醫院代表共同舉辦臨床業務報告及學術交流,持續精進臨床技術與醫療品質。

燒傷中心自2017年即獲頒SNQ國家品質標章認證,成立以來歷經多次軟硬體設備更新與空間整建,致力於提供燒傷病患舒適、安全且高品質的治療與照護環境。中心持續與國內外專業機構合作,長期與美國北卡羅萊納州Jacee Burn Center締結為姊妹燒傷中心,並每年與中華民國兒童燙傷基金會及北、中、南三家燒傷專責醫院代表共同舉辦臨床業務報告及學術交流,持續精進臨床技術與醫療品質。

在設備方面,本院已引進葉克膜體外維生系統(Extracorporeal Membrane Qxygenation,簡稱ECMO)、主動脈內氣球幫浦(Intra-Aortic Balloon Pump,簡稱IABP)、心肺容積監測(Pulse-induced Contour Cardiac Output,簡稱 PiCCO)及連續性腎臟替代療法(Continuous Renal Replacement Therapy,簡稱CRRT)等高階醫療儀器,全面提升重度燒傷患者之救治能力。中心每年平均收治50至70位大面積燒燙傷病人,為南台灣地區提供穩定且先進的燒傷照護資源。

未來將依軍方政策與預算規劃,擴建燒傷中心專用開刀房,並全面升級病房為單人病室,每間均配置水療設施,同時增設可進行血液透析之相關設備,進一步強化燒傷治療效能,提升整體照護品質。

燒燙傷預防宣導

除完善的住院醫療服務外,燒傷中心亦致力於燒燙傷防治與健康促進,積極投入校園、社區與職場之預防教育,以增進社區內幼兒照顧者及一般民眾對燒燙傷預防及急救方式之正確觀念,並強化國中、小學童及民眾對於用火、用電安全以及燒燙傷預防及急救方式之認知。2024年共計辦理燒燙傷預防宣導活動10場,參與人數達750人次。自1996年起更與兒童燙傷基金會攜手合作,持續舉辦燒傷兒童夏令營,透過戶外活動與團體互動,協助病童重建自信、提升社交能力,順利適應學校生活並促進其身心全面復原。

燒燙傷相關研究

燒傷所引發的肺臟衰竭是導致燒傷患者死亡的主要原因之一。燒傷後常見嚴重的低白蛋白血症,其主因為大量白蛋白自傷口處喪失。儘管白蛋白長期以來被用於燒傷急救時的復甦液,但由於燒傷會導致全身毛細血管通透性增加,若於早期立即輸注白蛋白,可能導致白蛋白滲漏至血管外,進而引發全身性水腫及肺水腫,增加肺臟衰竭風險。因此,美國燒灼傷協會(American Burn Association, ABA)於2008年治療指引中建議,白蛋白應於燒傷後12至24小時內使用,以降低整體輸液需求。

鑒此風險,本院積極投入全身通透性抑制劑的相關研究。根據我們先前的動物研究顯示,燒傷後立即給予白蛋白,可能會加重肺部發炎和損傷。然而,若於白蛋白輸注前先施用誘導型一氧化氮合酶(iNOS)抑制劑,可有效減少通透性增加,使白蛋白保留於血管內,進而減少肺部損害,提升治療效果。

未來我們將評估燒傷後立即給予果寡醣(Fructo-oligosaccharides, FOS) 或是失活的 Lactobacilli propria 能否逆轉燒傷後立即給予白蛋白造成的肺部損害。期望將來透過這些能影響腸道的物質,減少肺部發炎反應,進而降低大面積燒傷或嚴重外傷病人的死亡風險。

在心臟與腎臟損傷的應對上,本院亦與腎臟內科與心臟內科密切合作,引進ECMO、IABP、PICCO、CRRT等儀器使用,持續強化對重症燒傷病患之心肺功能維持技術,提升預後與存活率。同時,本院透過系統性在職專業訓練,精進醫護人員臨床處置能力,強化整體照護品質,提升大面積燒傷病人之預後及存活率,給予病人優良的照護品質。

3.1.3 戰傷救護

提供戰時醫療救護支援,為左醫設立的核心任務之一。為確保於戰時能迅速且有效地發揮支援效能,本院於平時即積極參與國軍各類演訓,並持續精進醫療專業領域之服務品質,全力提升國家在重大災難及突發事件中的整體醫療應變能力。

在平時任務中,本院亦肩負高雄市緊急醫療網急救責任醫院的重要角色,並被指定為燒燙傷及化學灼傷專責醫院,具備高度應變與處置能力。除承接高雄市緊急醫療諮詢中心所協調轉介之外院急重症病患外,本院亦積極支援各類大型活動及突發事故現場之到院前與到院後緊急醫療服務,展現軍醫體系在守護軍民健康與災害應變中的堅實實力。

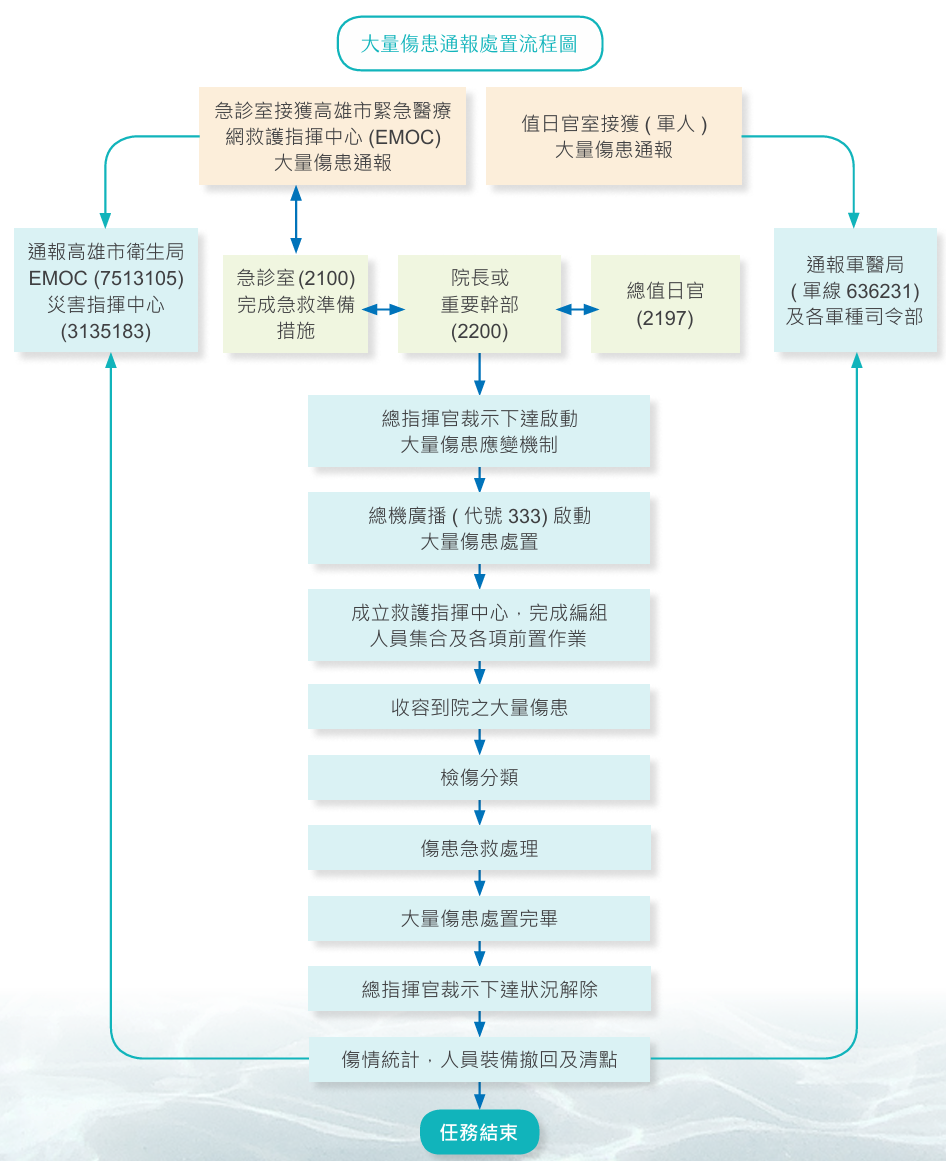

大量傷患通報處置流程圖

大量傷患救護演練

為落實「國軍地區醫療責任制度」之作業效能,左醫每年均定期辦理大量傷患演練,全面強化面對突發大量緊急傷患之應變與處置能力,致力於發揮醫療資源最大效益,確保於戰時或重大災害發生時,能迅速應對、有效救援,守護軍民生命安全。

當戰情官或急診室接獲責任區內發生重大災難或需緊急醫療救護之訊息,若預估短時間內將有大量傷(病)患送醫,急診室主任經評估若超出急診承載能力(例如傷患超過15人或重傷超過3人),即啟動本院緊急應變人員編組機制,成立「醫院緊急應變指揮系統」(Hospital Emergency Incident Command System, HEICS)。系統將依據災情通報內容,迅速召集各支援科別與醫護人力,整備必要之醫療物資、血液(漿)庫存與病床調度,並同步通知相關支援單位完成整備作業。

急診入口處設有檢傷分類區,傷患經分類後將依重症程度分送至各專責診療區進行後續醫療處置。各區醫療組長每30分鐘向現場指揮官(即急診室主任)回報傷患處置進度與病情彙整,協助指揮中心即時掌握整體應變狀況,並視需要通報國防部軍醫局、地方衛生局等相關單位。

若因戰時或嚴重災害需大量收容無法轉院之病患時,本院亦已預先規劃於3-9病房走道及護理之家設置臨時病床,最多可提供額外90名病患之臨時收容空間,充分展現左醫於平戰轉換與重大災難應變中的堅實後盾角色。

傷員交接(城市型救護車)

傷員交接(城市型救護車) 悍馬型救護車

悍馬型救護車 急診入口檢傷分類

急診入口檢傷分類 立即治療區T1

立即治療區T1 延遲治療區T2、簡易治療區T3

延遲治療區T2、簡易治療區T3

「韌性國家醫療整備計畫」

為響應總統府「全社會防衛韌性委員會」所倡議打造強韌民主社會之目標,行政院推動由衛生福利部主導之「韌性國家醫療整備計畫」(2024年–2027年),整合內政部消防署與國防部軍醫局等部會資源,辦理跨領域人員緊急救護能力培訓,並強化地方政府、消防單位、醫療機構與國軍醫院間之橫向聯繫與協同作業機制,以建構具備整合動員與高效應變能力的國家醫療防衛體系,確保在災害發生時維持國家關鍵功能之穩定運作。

左醫定位為具醫學中心品質的區域級教學醫院,目前為衛福部認定之「中度級急救責任醫院」,正積極規劃參與「部分重度級」醫院評定作業,以持續提升應變量能與急救實力。因應「韌性國家醫療整備計畫」之政策方向,本院亦同步籌備醫療設施升級與空間擴充,規劃興建兼具韌性與敏捷性的現代化地下醫療大樓。該設施除能於平時提供手術、急診、影像檢查、專科治療及住院照護等全方位服務外,亦具備戰時或重大災害發生時之快速轉換能力,可即時啟動地下戰備病床,提供穩定且高效的緊急醫療支援,成為守護軍民健康與國家安全的重要後盾。

新建醫療大樓模擬圖

新建醫療大樓模擬圖 新建醫療大樓模擬圖

新建醫療大樓模擬圖戰備整備

為因應戰時作戰區內第二級衛勤(如傷患後送管制站或醫療站)能量不足、道路中斷導致無法即時後送,或鄰近急救責任醫院醫療量能飽和等情況,左醫依國防部軍醫局指導,建置「前進外科小組」(Forward Resuscitative and Surgical Detachment, FRSD),由急診醫師1員、外科醫師2員、麻醉醫師1員、護理人員4員及衛勤人員2員組成,共計10人。

此小組具備機動派遣能力,能於前線環境中執行初步手術處置與傷勢穩定作業,使重傷官兵即使無法立即後送,仍可於第一時間獲得緊急處置,有效延長黃金救援時間,提升存活機率。2024年,本院與海軍磐石軍艦成功完成「艦艇醫療艙間手術演練」,充分展現FRSD小組在平時訓練與實戰整備上的成果與戰備能力,持續強化本院於軍陣醫學中的關鍵支援角色。

此外,鑒於我國平時血液供應主要仰賴捐血中心集中調配,若於戰時大量熱心民眾踴躍捐血,將可能超出現有捐血單位之處理與儲存負荷,進而出現血品供應延宕或不足的風險。為強化戰時自主醫療支援體系,左醫現正依據軍醫局指導方針,規劃與其他國軍醫院合作,共同建置區域性捐血中心,逐步建構國軍專屬之緊急血液供應系統,確保戰時能即時且穩定取得所需血品,提升整體醫療應變與戰力支援能力。

前進外科小組執行艦艇醫療艙間手術演練